CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI PER LA RICERCA

E LA DOCUMENTAZIONE DEMOETNOANTROPOLOGICA

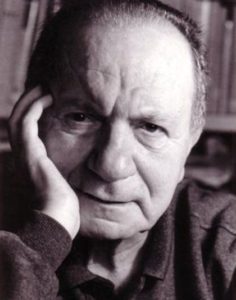

“ALFONSO M. DI NOLA”

” Penso che fare cultura, in un mondo come il nostro, fatto di palazzi chiusi e di mura bianche, voglia anche dire sentirsi disponibili verso gli altri e non ritenersi portatori di una verità assoluta, ma di una verità costruita ogni giorno sulla base di metodologie fondate sull’esperienza. Grazie a queste conoscenze specifiche, ognuno può aiutare gli altri a investigare la realtà e ad imparare ad essere disponibili al mutamento continuo del reale, rinunciando ad ogni albagìa di sapienza e scientificità assoluta”

(Alfonso M. di Nola)

LE CULTURE DISTRUTTE

SE E’ L’ANIMA CHE TREMA

Una squallida anonimia, che cancella ogni memoria, segna, fra l’Alta Irpinia e la Lucania, i tentativi, contrastanti, discussi e confusi della ricostruzione. Le baraccopoli, le teorie tristi e uniformi dei prefabbricati, i mucchi di roulotte qui e lì aggrappati ai pendii appaiono mortificati in una topografia senza senso, anche quando si fanno ordine geometrico di strade e di passaggi o sono violentati dall’assurda illuminazione notturna delle lampade a quarzo. Tutto si diluisce in un’artificiosità matematica, nell’astrazione di un immaginario euclideo, e potremmo essere alla periferia della Kansas City dei film western o di qualsiasi altro precario stanziamento di gente deprivata di storia.

In questi paesi, sigillati, sulle cime dei colli, nell’architettura a pugno chiuso contro remoti terrori saraceni e barbarici, le creature si erano costruita, nella fatica dei secoli, una cultura del calore e della sicurezza. I ritmi dell’esistenza contadina, che pure era stata attraversata, negli ultimi decenni, dal dissesto dei passaggio dalla società arcaica alle strutture tardo- capitalistiche, appartenevano alla vetustà e alla grandezza di un calendario stagionale scandito da orientamenti spazio-temporali nel ciclico trascorrere delle opere e dei giorni. Corso e chiesa erano, come in tutti i paesi del Sud, i poli intorno ai quali fluiva il vivere, e l’uomo si sapeva riconoscere nei suoni delle botteghe dei maniscalchi e nel tintinnio delle bottiglie degli osti e nelle tracce del profumo caldo dei forni, e le donne affidavano i segni domestici delle giornate al richiamo dei campanili.

Continua qui un terremoto segreto ed interiore, che è quello dell’anima sradicata; ed è un terremoto irreparabile che nessuna efficienza tecnologica — e qui anche la presenza di un’efficienza è messa ogni giorno in discussione — può sanare e che soltanto il colloquio diretto con la gente, in un approfondimento antropologico, riesce a scoprire. La devastazione ha fatto paesi come Conza e Pescopagano cimiteri di pietre, ma l’intervento solidale degli svizzeri, dei francesi, degli svedesi, l’impegno di molte amministrazioni comunali italiane, il preoccupato misurare, scavare, rifare degli enti di Stato prescindono dalla dimensione sepolta dello spirito, né potevano dipendere da essa. La pietra, questa tristissima pietra di paesi dimenticati, è divenuta l’angoscia di quanti, nel loro slancio o purtroppo spesso nello scandaloso irrompere dei loro interessi, si sono precipitati sulla nuova miseria del Sud. E la tecnica ha ora il suo momento di trionfo. Gli archeologi benedicono, forse, il terremoto perché, accanto alla chiesa distrutta di Conza, è emerso il foro dell’antica città che, per tradimento di fazioni, si arrese ad Annibale. Gli ingegneri, gli architetti, i programmatori economici, gli esperti di reti elettriche e di fognature hanno l’occasione di tradurre nell’esperimento la loro sete di pianificazioni e di sistemi. Ma tutti contribuiscono a creare un deserto dell’anima, perché nessuno è riuscito a sondare nelle profondità e a toccare le vere piaghe del sisma.

Ora che il primo bilancio della rovina è stato fatto, si sa del poco che è stato portato a termine e del molto che dovrà venire in un futuro lontanissimo che è proprio degli interventi di Stato. Ma gli uomini errano in una geografia dell’irrelato, nella quale tentano di ricostruire le segnaletiche disperse in uno sforzo che appartiene alla filosofia della rassegnazione e, insieme, alla volontà di sottrarsi alla cancellazione storica. È vero che molti, come mi dicevano nella pianura di Lioni, rifiutano l’esilio nelle baraccopoli e le abbandonano raggiungendo all’estero o nelle città italiane i loro parenti emigrati.

I nuclei demografici vanno tragicamente assottigliandosi, non soltanto perché la nuova frammentazione degli abitati, la mancanza di stalle e di steccati indispensabili ad un’economia contadina, l’assenza di depositi per i raccolti e per gli strumenti rendono inutilizzabili le nuove sedi, ma anche perché nulla più lega l’abitante al paesaggio e al nome stesso dei centri spariti. E, tuttavia, in questo esodo molti altri ricostruiscono l’immaginario mondo distrutto, sfuggendo al rischio del non esserci attraverso il recupero delle cose che erano un tempo, quasi un riaffermare se stessi nella rovina non visibile della quale si parlava.

Quest’anno il 25 marzo, festa dell’Annunciazione fatta a Maria, secondo usi antichissimi che risalgono al cerimonialismo indoeuropeo, le madri di S. Andrea di Conza hanno portato i loro neonati a Pescopagano. Nella piazza gelida, che nasconde le rovine della chiesa e dei vicoli alle sue spalle, hanno ancora una volta denudati i lattanti e li hanno consegnati ai quattro maschi che, nel rito, li fanno passare per tre volte sotto un arco di rovo a difenderli dai rischi dell’ernia. E in maggio, come se nulla fosse avvenuto, è stata rinnovata l’antica cerimonia di fratellanza fra un mucchio di macerie, Conza, e S. Andrea, uno dei centri meno colpiti dell’Irpinia. La processione delle donne è partita da un santuario che non esiste più per raggiungere, a Conza, un altro santuario sparito, a salutare la statua distrutta di una Madonna che, portata dai santandreesi nel loro villaggio, tornò in volo alla sua sede conzese. È stato quasi un pellegrinaggio consumato nell’incantesimo di una memoria cocente che non accetta la durezza della realtà di ieri, né la distruzione deculturante di oggi. Ed è, in una decifrazione dei fatti attenta non soltanto agli aspetti materiali del disastro, un modo di gridare, al di là del traffico che dovrebbe assicurare la salvezza esteriore di questi centri, che resta il dramma della trama dei modelli culturali distrutti e che ogni lacerazione non può essere sanata senza il riacquisto all’uomo della sua dimora non visibile e non misurabile.

Alfonso M. di Nola

[Corriere della sera, domenica 22 novembre 1981]

Scagliata dalla sicurezza di culture arcaiche nella lotta di spartizione clientelare, la gente del Sud è oggi sotto le macerie. Ma c’è anche chi non è più disposto a restarne sepolto

Tremila morti, trecentosessantaduemila case distrutte o danneggiate, quarantasettemila miliardi spesi o sperperati, trecentotrentanove comuni colpiti dal sisma, rapidamente moltiplicatisi, nel gioco clientelare, fino a seicentottantasette, non possono essere passati come puri dati di archivio degli eventi da cancellare o dimenticare. La rivisitazione di questa catastrofica geografia del sisma è un’esperienza che brucia e mortifica: è, in sostanza, la sede storica, drammatica nella sua attualità e nei suoi irrisolti problemi, del più grande esempio della filosofia dell’arrangiamento, dell’approssimazione e dell’irresponsabilità delinquenziale di una politica democristiana che della tragedia meridionale ha fatto il prospero terreno dei suoi antichi esercizi di malcostume e di corruzione.

E si tratta di una corruzione strisciante, invadente, lubrica, che non si è consumata soltanto all’interno dei labirinti del potere dei potentati, dei notabili e delle loro alleanze camorristiche e mafiose. Su tali desolanti aspetti delle vergogne storiche resta il documentato e coraggioso atto di accusa di Goffredo Locatelli (Irpiniagate, Roma, Newton Compton,1989), nel quale è ineccepibilmente dimostrata, anche dopo la prova giudiziaria, la connivenza del clan demitiano con gli ambienti più degradanti della gestione camorristica dei fondi destinati al terremoto e con i fantastici arricchimenti della schiera di villani e di analfabeti che circondava il De Mita.

Il malcostume democristiano ha avuto effetti torrentizi e si è sovrapposto a quello che ho indicato come il «terremoto dell’anima». L’incontro con le vittime mi metteva in presenza di una dimensione sconcertante: la disgregazione aveva certamente la sua base materiale nel parlante documento delle case crollate o di paesi affondati nella taciturnità della morte totale, come Conza. Ma, dietro il disfarsi delle pietre e delle case, avanzava lo spettro di un declino delle sicurezze esistenziali, dell’essere nel mondo, poiché questi uomini avevano disperso, con la trasformazione sismica del loro paesaggio, le radici e le sicurezze stesse del vivere, la topografia garante dei loro villaggi, i messaggi provenienti dalle loro strade cancellate, il ritmo delle loro campane, le piazze come centri vitali di un’esistenza legata ancora a valori arcaici del mondo contadino. Spietato, radicalmente antievangelico, dominato dai demoni della mammona e del profitto, è passato sopra queste anime provate e lanciate nel repentaglio della deidentificazione il freddo spietato rigore del machiavellismo che decideva sulle sorti degli uomini dal tavolino da gioco di Nusco o dai tristi palazzi romani. L’uomo è stato calpestato e offeso; la sua dignità è stata violata, e, quel che è più grave e preoccupante, il dopo-terremoto ha trasformato la gente. La cultura di villaggio, con le sue positività e con i suoi aspetti negativi, con la sua tesa solidarietà e con la sua tradizionale istintività gregaria, è sparita, e di essa sono residuate soltanto le caratteristiche retrive.

Mi dicono i giovani dell’Irpinia -e si tratta, in ogni caso, di giovani impegnati da sempre nella resistenza democratica all’ondata di corruzione -che ci si trova in presenza di un continente sommerso e di un universo irrimediabilmente perduto. Ad esso si guarda con qualche nostalgia non rischiosa, giacche non gli si è sostituita la società industriale e operaia, ma soltanto la rete del degrado dei notabili e dei loro scherani. Il terremoto dell’anima ha continuato a scuotere le coscienze e ha lanciato le plebi contadine di qui nell’avventurismo e nel profitto disonesto e facile. Le pietre miliari dell’azione degradante degli interventi governativi sono bene individuabili nella cronaca del terrorismo politico, ormai divenuto dato consueto della vita irpina: non ci si meraviglia più che tredici personaggi della famiglia De Mita possiedono quote rilevanti della Banca popolare dell’Irpinia, che ha taglieggiato le vittime del terremoto, né ci si meraviglia se centinaia di miliardi sono stati dispersi in opere faraoniche inutili, come quelle della ricostruzione della brutta chiesa di Laviano con un investimento passato da tre a sei miliardi. I fatti pesanti, che denunziano i sintomi di una avanzante patologia antropologica, sono altri: per esempio che la gente non avverta più la dimensione mortificante di questi dati e che è entrata nell’ambito mentale della meridionale rassegnazione all’ingiustizia e allo stritolamento del potere, alla perdita definitiva della propria coscienza, in un adeguamento ai modelli che un potere prevaricante, immerso nella doppiezza e nell’ipocrisia, detta con i suoi quotidiani comportamenti. Si può anche credere che questo tipo di discorso presenti i rischi di un antimeridionalismo che pone nel Nord, e molto pretestuosamente, la divina efficienza. Ma non si tratta di un tentativo di neutralizzare la forza critica della presenza nella storia e nel reale?

Qui si e giocata una partita di pedine umane, di uomini che dalla sicurezza delle loro culture arcaiche sono stati lanciati, con tutto il cinismo dei mandarini e dei loro alleati, nel truce azzardo della disignificazione del vivere e sono stati aggregati alle leggi oscene del tardo capitalismo, affrancato da ogni remora morale, da ogni rispetto per la vita. Questa gente vive ancora imprigionata nelle Kansas City di prefabbricati della piana di Conza, accanto a città fantasma, proprio come Conza inabitabili, perché costruite su acquitrini.

Questa gente si è svegliata dalla letargia della provincia alla dura realtà corruttrice della politica dei clan, immersa nelle selvagge lotte dei gruppi e delle correnti democristiane. Si è qui consumato quello che in termini biblici è un peccato che grida vendetta dinanzi a Dio, uno dei crimini non riparabili di etnocidio culturale. E ogni speranza sembrerebbe spegnersi nell’inanità dei tentativi di risalita, se, proprio nel mezzo di queste macerie di cultura, inquinate dal malcostume trionfante, non operassero tuttora giovani energie continuamente pronte alla denunzia, non cavalieri dell’immaginario, ma operai, contadini, studenti e intellettuali che divengono la punta avanzata di una lotta chiamata a recuperare alla storia, non solo meridionale, altri uomini respinti dal potere nella barbarie.

Alfonso M. di Nola

[Rinascita, n. 41, 25 novembre 1990]